第5章 QCテーマの選定 製造 事務

活動テーマの選定に困っていませんか? この章で扱うことは次の通り。

|

| RCA(なぜなぜ分析) → 目次ダウンロード |

07/25 (木) |

| QCサークルの活性化 → 目次ダウンロード |

08/01 (木) |

| 方針管理の進め方 → 目次ダウンロード |

08/08 (木) |

| 工程FMEA、工程DRBFM → 目次ダウンロード |

08/15 (木) |

| 設計FMEA、設計DRBFM → 目次ダウンロード |

08/22 (木) |

| →この先の予定 | →詳細 |

テーマは無限

QCサークル活動で、「テーマがなくて困った」という人が多い。誤った指導を受けた結果だ。なぜなら、次の2つの手段により、テーマは無限に見つかるからだ。

|

テーマには、「活動テーマ」と「発表テーマ」があるが、誤った指導を受けた人々は、次のようにする。

- 活動テーマを、毎回、1個だけ選定する。

- 発表テーマ=活動テーマ

QCストーリーに「テーマの選定」という項目がある。これは活動テーマと発表テーマのどっちを指すか?

従来の発表をみると、いくつかの未着手の問題名を列挙した上で、効果の大きさ、課の方針、データの取りやすさ、緊急度、重要度などの観点から、「このテーマに取り組むことにした」と説明する。例えば、次のようにして活動テーマを1個だけ選定する。

評価項目 取り上げた問題点 |

施 設 方 針 | 重 要 度 | 緊 急 性 | 可 能 性 | 効 果 期 待 | 活 動 計 画 | 相 乗 積 | 順 位 |

| 食事時間が忙しい | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 81 | 5 |

| 水分補給 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | 1125 | 3 |

| 排泄・便秘対策 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 3375 | 2 |

| 利用者の身だしなみ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | 9375 | 1 |

| 余暇の過ごし方 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | 675 | 4 |

しかし、誰しも次のような疑問を抱くはずだ。

- 職場には「もう少し良くならないか?」と望まれる問題点は無数にあるのに、何だかんだと理由をつけて1個に絞り、他の問題を放置するのはおかしくないか?

- QCストーリーの「テーマの選定」とは、「発表テーマの選定」である。相互啓蒙の目的で発表するのだから、既に終了した過去(1~数年前)の事例から「参考になる事例」を選ぶべきではないか?

- 「活動テーマは選定しない、発表テーマは選定する」でなければならない。

このページでは、このような問題を考えていこう。

1.問題とは

職場の問題をテーマにして改善を図る訳だが、「問題」とは何か、その意味について2つの立場を吟味しよう。ここで間違ってしまうと、テーマ探しに苦労することになる。

1-1.絶対説

「絶対説」とは、問題は(人が認識しようがしまいが)客観的に存在する~とする立場である。

その指導例を見ていこう。

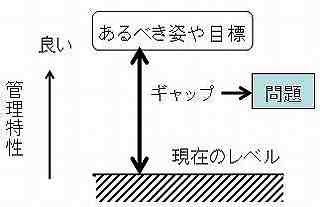

"問題"とは、「解決すべき事項であって、あるべき姿や目標と、現状との差(ギャップ)のこと」を言います。

言葉を変えて言えば、問題とは、あるべき水準や希望の水準と現在の水準との差、又は望ましくない状態・悪さ加減・観測値と希望値との差と言えます。

この考え方は、「あるべき姿」という絶対的な基準があって、それと現実との差を「問題」と定義する。従って、改善すべき問題は、人が認識しようがするまいが、客観的に存在することになる。

では、その「あるべき姿」は何かという段になると、理論が怪しくなる。「あるべき姿」が何であり、どうやって決めるのか誰にも分からない。

この説明だと問題を考える前に、「あるべき姿は何か?」を考えることになるが、これは途方もなく困難なことだ。

「あるべき姿は分かりません」と言えば叱られるから、不良ゼロ、納期は即納、原価ゼロ、怪我ゼロ、環境汚染ゼロ~ということになる。「これと現状との差が問題なのか?」と困惑するばかりだ。

一般作業員や事務員で構成するQCサークルにとって、こんな難しいことをやれるが道理がない。否、誰にもできないことだ。

「あるべき姿」は、不良ゼロだろうか?

高々年間5万円の損失でしかない不良問題を解決するのに5億円かかる場合に、5億円かけることが「あるべき姿」なのだろうか?

むしろ、このまま放置するのが「あるべき姿」ではないのか?

単にテーマを決めるだけなら難しくない場合でも、「あるべき姿」から導こうとすると実に大変で、凡人にできる技ではない。この考え方は一見もっともらしいが、上のように吟味すると、どこかに誤りがある。このような指導を受けると、何を改善したらよいか、テーマに困ってしまう。

猫は「あるべき姿」を考えるか?

猫だって、餌(エサ)がなくなればウロチョロする。そのとき、「あるべき姿」を考えるのだろうか? ただ「腹が減ったから問題だ」というだけではないのか?

1-2.相対説

ある事象が「改善すべき問題」かどうかは「人の問題意識」によるのであって、「問題だ」と考えれば問題となる。問題かどうか、客観的に決まっているのではない。

参照 → 相対説(トヨタの事例)

私たちが問題と認識するケースは、次の通りである。

|

問題とは、現状より少しでも良くしたいと望まれた事項をいう。 |

(1) 少しでも良くなれ

私たちは、工程で不良品が発生すと「これは異常だ、何とかして解決しなくては」と思う。ここまでは異論がない。

そのように思うのは、「不良が発生しない状態」=「あるべき姿だ」という思想が根底にあるがらだ~というのが絶対説の根拠である。しかし、その考えは全くの間違いである。

私たちは「あるべき姿」が分からなくても問題を認識する。

「あるべき姿」は全く知らないA君が「もう少し原価が下がらないか」と考えて、「改善案を見つけた」とする。この場合、「あるべき姿が分からないなら問題もない」として、改善を禁止すべきだろうか?

「あるべき姿」などは存在しない。人が「もう少し良くしたい」と思えば問題になる。いくら不良が発生しても、気にしなければ問題にはならい。

(2) 目標はない

上の細谷氏の指導例では、あるべき姿や目標

と述べている。つまり、「あるべき姿」=「目標」と考えていることが分かる。しかし第2章で指摘したように、小集団活動には(願望=ビジョンはあるにせよ)目標というものはなく、従って「あるべき姿」もない。

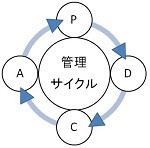

QC活動は、出費や失敗による損害が少ない故に、何度でも失敗が許される。CAPDを繰り返し、次々に失敗を重ねて、七転び八起でやっと成果が出るという活動である。

また、成果が出ようが出まいが、対策案が尽きれば終了である。「できるだけ改善する活動」であって、目標を達成する活動ではない。先に「あるべき姿」という目標があって、「その目標と現実との差」が問題だという絶対説の理論は全く成り立たない。

2.活動テーマの選定

小集団活動で「活動テーマの選定」が不要である旨、第3章で説明した。

活動テーマは選定しない(どのテーマにも取り組む)のだから、「活動テーマの選定理由」というものも存在しない。選定すべきは、発表テーマである。

2-1.五つの誤り

では、なぜ、「活動テーマを選ぶ」という誤った考え方が蔓延したのか?

QCサークルの歴史を辿ると、それはパレートの原則に基づく「重点管理」という考え方が指導された結果だと思われる。重点管理こそ、「活動テーマを選べ」との教えだからである。

(1) 重点管理は誤り

パレートの法則によれば、次のようになる。

全ての問題件数の80%は、頻度の高い2~3の問題が占める。だから、「頻度の少ない問題に総花的に取り組むのではなく重点問題を選定して取り組め」という指導が、かつてQCサークルに対して行われた。

つまり「活動テーマは選定するもの」であって「何でもいいから手をつけろ」は間違いだ、という誤解が蔓延したのである。

そして、選定する以上は理由を必要とするから、活動テーマを選定した「テーマ選定理由」がなければならないことになる。この考え方を取り入れたものが現在一般的に指導されるQCストーリーである。

パレートの法則それ自体は正しく、在庫のABC管理を始めとするいろいろな分野で応用されている。

また、方針管理では、大規模な改革だから何でもよいという訳には行かず、重点問題を扱うべきだ。しかし日常管理に適用してよいか、そこが問題なのである。

例えば、事務所の通路に紙屑が落ちていて、そこを通りかかった事務員が拾わなかったとする。「なぜ、紙屑が落ちているのに拾わないのか?」と尋ねたら「重点事項ではなく些細な問題だから手をつけません」との返答か返ってきたらどう考えるか。

選ばずに「問題があれば全て手を出す」のが日常管理であって、「活動テーマの選定」というのは日常管理を扱う小集団活動にあり得ないことである。

もちろん、時間や人手の都合で全ての問題に手を出し切れないことは「事実上、当然」である。しかし、「手を出し切れない」ことと「選定した1個以外は放置する」ことは同じではない。

(2) テーマの名称

ここで、指導例を吟味しよう。

これから取り組もうとしている問題解決活動のねらいを明確にし、テーマを決めます。

この段階では「現在、何に困っているのか」、「どのような状態に持っていきたいのか」を明らかにし、この活動全体のねらいを端的な言葉で表現し、テーマにします。

テーマ名は、見ただけで活動の内容が分かると同時に、活動全体の最終ターゲットを示した形にします。

1. 現状の問題点を抽出します。ムリ・ムダ:ムラの観点から、身近な問題も列挙することが大切です。

2. それらの問題を、管理者の方針・目標や期待効果、実現性などの項目で評価し、取り組むべきテーマを決定します。

3. テーマを選定した理由を明確にします。

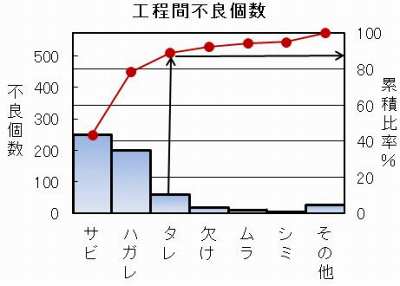

4. パレート図のトップに来る問題を選定する場合がある。

特に、次の点が誤りである。

現在、何に困っているのか

が問題なのではない。

〔理由〕これだと「困っていること」がなければ活動テーマもなくなる。 → 活動テーマの選定取り組むべきテーマ

を1個だけ選定するのは誤りであり、選定理由も不要である。

〔理由〕 → 相対説テーマ名は活動全体の最終ターゲットを示した形

は誤りである。

〔理由〕

→ 最終ターゲットは不要

→ 発表テーマと活動名は同じである必要はない- パレート図のトップをテーマとする重点管理は日常管理に適せず、誤りである。

〔理由〕 → 重点管理は誤り

ただし、パレート図を作成して現状を上司に報告するのは良いことである。

(3) 活動テーマ1個は誤り

複数の問題を列挙し、いろいろな項目で評価し、その上で取り組むべきテーマを1個に絞って選定するとしている(模範例を見てもテーマは1個)。ここが誤りだ。

例えば日常生活で、次のように負傷したとする。

- 頭にケガ

- 手にケガ

- 足にケガ

この場合、「どれか一つを選選んで治療し、他は長期間にわたって放置する」というのはバカのすることだ。QC活動は、日常管理である。特別な問題だけを選ぶ活動ではない。

また、ある工場で新製品の製造工程を立ち上げたところ、3項目の不良A・B・Cが発生した。QCサークルは、そのうち不良項目Aに取り組み、他は改善テーマに不向きだとして放置してよいものだろうか。

不良項目BやCについて対策案があっても、「今はAに取り組むのだから、他のテーマに手を付けるな」ということになるだろうか。正しい答えは、「できるだけ多くのテーマに同時に取り組め」である。

どの問題にも手を付けられるように、活動テーマを選定しない(限定しない)のが正しいやり方である。

(4) 選定理由も不要

活動テーマを選定した理由を明確にせよ

も誤りである。

いま、あるサークルがある不良問題に取り組んだ。理由は「不良を減らしたいから」だ。しかし、そんなことは説明しなくても分かることだし、発表を聴く聴衆の参考にもならない。

小改善は、特に理由があることは稀である。

今、食卓に数個のおかずが並んでいる。どれかを先に食べるとしても、理由があってそうする訳ではない。このように、特に理由のない行動が普通であり、理由の説明を求める方がおかしい。

上司が特に希望するテーマを指定し、それに取り組むことにする場合等、特別な事情がある場合は選定理由が存在することになる。しかし、この理由を発表しても「聴衆にとって参考にならない」から発表の必要はない。

ちなみに、細谷氏が模範事例で挙げている選定理由は次の通りである。

- 共通のテーマ

- 取り組みやすさ

- データのとりやすさ

- 緊急度

- 重要度

- 課の方針

- 効果

これらの項目で篩(ふるい)にかけて不採用になった問題は、「テーマとして取り上げるべきでない」として葬り去られる。つまり、何だかんだと理屈をつけて手を付けないという、「日常管理にあるまじき姿」になって行くのである。

他方、高額の投資を要する改善などの方針管理の大改善にあっては、活動テーマの選定理由が必要である。家庭でも、千円や二千円の買い物に理由の説明は不要であっても、百万円の買い物には皆が納得する理由が必要である。

〔参照〕→ 小改善と大改善の区別

(5) 最終ターゲット(目標)は不要

テーマ名は、活動全体の最終ターゲットを示した形にせよ

も誤りである。

模範例は○○不良のゼロ化

となっているが、この「ゼロ化」というのは、ゼロにできそうなデータ的根拠がないのだからハッタリである。事前に詳細な研究をする訳ではないから、「不良ゼロ」になるというデータ的根拠がない。もし、データ的根拠があるなら要因分析は不要なはずである。

データでモノを言え

が、品質管理の鉄則である。- QC活動は目標を達成する活動ではない。手段が尽きるまでCAPDを繰り返して、「できるだけ改善する」活動である。

2-2.複数の活動テーマ

前述のように、不良項目が数個あるなら、それら全てに手を付けるべきであり、それが正常な日常管理である。

しかしながら、職場の問題の棚卸をして、30個~50個もの問題が列挙されたときは、全てに手掛けることはできず、いくつかの問題を優先しなければならなくなる。

理由があっていくつかを優先することは勿論許される。

例えば次のような問題である。

- 設備の故障、年周期の不良問題など、効果の確認に長期間を要する問題

- 顧客や上司から解決を強く要請されている問題

- 自分たちが困っている問題

しかし、特に理由がなくても改善テーマになる。「もう少し良くならないか」と考えれば、いずれ全てが改善の対象になるからである。

(1) 複数テーマのメリット

複数のテーマに取り組むメリットとして、次のようなものがある。

- 途中で手が空いた場合に、他の問題にかかれる。

- 他の問題に良いアイデアが浮かんだ場合に手を出せる。

- テーマAで失敗しても、BやCで成功するかも。

- 人によって得意な問題が違う場合、適材適所。

- 多数のテーマを手掛ければ、発表テーマを選べる。

- 活動テーマが1個だと、失敗したときに発表テーマがなく、ウソ話を発表することになる。

(2) 優先理由

手を付けるべきテーマが多数あるとき、その中のいくつかを優先すべき場合がある。妥当な優先理由として、次のようなものが考えられる。

- 既に対策案を持っている問題

- 同一ラインの複数の問題

同時に複数の問題のデータを収集し、同じグラフに表示できる。 - 長期にわたる活動

・季節変動に関係する不良

・滅多に起きないために効果の確認に年月を要する問題

・その工程を停止して条件変更やテストの機会が少ない場合 - 下流から優先すべく要請された問題

「次工程お客様の原則」により、下流からの要請は優先理由となる。 - 顧客や上司から優先すべく要請された問題

QCサークルが正規の業務であり自主的活動ではないことから、上位方針に従う必要がある。

〔注〕QCサークルを自主的活動(他から何の拘束も受けない活動)と定義しつつ、次のように強制するのは矛盾である。

・全員参加の一環として活動せよ。

・上位方針に従え。

このように指示した瞬間に自主性を失うからである。

2-3.データ収集と可視化:

実質的な活動は、管理サイクル(CAPDサイクル)の現状のチェック(現状把握)(C)から始まる。

C:現状把握(問題点の把握)

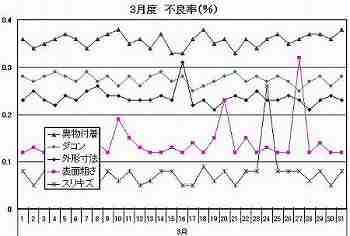

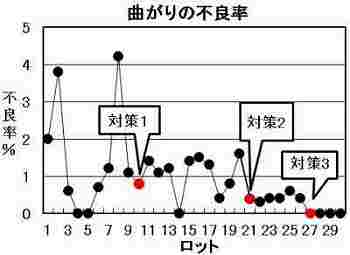

製造ラインの毎日の不良記録のように、管理特性については日常的にテータを記録しなければならない。特に優先問題は、全てのデータを収集し、時系列折れ線グラフを作成して可視化する必要がある(下図参照)

現状の把握(C)におけるデータの収集と解析の手法は、現状の「悪さ」を見るだけだはなく、原因を推定するのに役立つ手法でなければならない。なぜなら、次のステップ(A:原因推と対策の検討)に移る準備になるからである。

それには、平均値とバラツキを示す上図のような時系列折れ線グラフが最も優れている。

A:原因・対策の検討

それぞれの不良項目のグラフの特徴と現場の状況、不良の内容に照らして、何が起きているか(当たるかどうかは別として)原因を推測することができる。その推測に従って対策案を検討する。

例えば、上の時系列グラフで、ある日突然に跳ね上がる不良項目は、その日に何か特別な異変があったことを示すから、それが何なのか推測して(その仮説を前提に)対策案を工夫する。場合により、既存のデータを層別したり実験したりして、要因分析・原因解析をすることもある。

逆に、毎日同じような数量の不良項目は、その原因を正常な状態・条件であると誤解している場合が多い。

その場合は「疑わしい要因」に思い当たらないから、直交配列表を使って、多数の要因の中から「何を変更すれば不良率が変わるか」を、根気よく実験を繰り返して探すのがよい。

対策案は、できれば複数立案して費用や効果の優劣を比較する。後で後悔しないためである。

P:計画(対策活動の決定)

対策案のうち、実施するものを1つ決めて、実施に関連する事項を決める。さもないと、どの対策が効果を出したか分からないからである。

ただし、複数の対策を同時に実施して支障がない場合もあるので、この点も検討する。

通常は必要ないが、必要な場合は次のような事項を決める。また、発表する必要もない。

- 行う事項

- 日時

- 場所

- 複数の対策の実施に関する注意事項

- 担当の分担

D:計画(対策)の実行

決めた対策を実行してみる。

この際に、対策を1個ずつ実行するのか、複数の対策を同時に実行するのか、よく確認する必要がある。

C:効果の確認(=現状の把握)

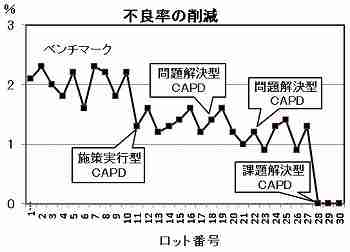

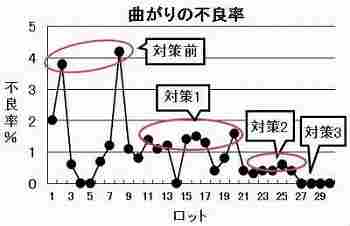

対策を打った後の現状をみて効果を確認する(下図参照)。

A:原因・対策の検討

完全決着の場合は活動が終了するが、なお不満なら別の対策に切り換えるか、別の対策を追加する。以下、手段が尽きるまでCAPDを繰り返す。「目標を達成したら終了」と考えるのは誤りである。

3.発表テーマの選定

発表テーマは1個に限られるから、選定を要する。

3-1.選定の目的

多くの指導例では、活動テーマと発表テーマは同じである。おそらく、次のような理由であろうと推定する(筆者の推定)。

- 活動テーマを1個に絞って選定するから、発表テーマと活動テーマは常に同じであり、分ける必要がない。

- 活動した通りに発表すればよいから、特に分ける必要がない。

しかし、次の理由により、分けねばならない。

- 活動テーマは複数持つべきだが、発表テーマは1個だけである。

- 発表の目的は「相互啓蒙」だから、参考にならないありふれた事例を発表対象から排除する必要がある。

- 活動テーマの選定は今から取り組むテーマである。

しかし、発表テーマは過去の終了したテーマである。 - 活動テーマ=発表テーマ~というやり方では、活動で失敗したらウソ話を作って発表する以外になくなる。現に、多くのサークルがそうしている。

3-2.テーマ名称

発表テーマの名称は、活動テーマの名称と同じである必要はない。例えば、データ収集の仕方を工夫したのであれば「データ収集の工夫」という名称でもよい。

〔誤った指導例〕 → テーマの名称:細谷

3-3.発表テーマ選定理由

ここでは「発表テーマ」はどのように選定理由」すべきか、「発表テーマがない場合」について検討する。

(1) 相互啓発に役立つテーマ

QC活動の目的は、次の通りである(日本規格協会:TQC用語辞典)。

- 自己啓発

- 相互啓発

- 職場の管理

ここに、相互啓発という目的に注目しよう。

発表は、相互に情報を交換して、互いに勉強し合うために行う。従って、この目的に適ったテーマを過去の事例から選定して発表する。何も参考にならない発表は対象外である。

参考になるかどうか分からないから、結局、自分たちが「勉強になった」と感じたテーマでよい。自分たちにとって参考になった点は、他のサークルにも参考になることが多いと思われるからである。

発表テーマは、過去の事例から選定する。つまり、既に終わったテーマであり、これから取り組むテーマではない。

(2) 発表テーマがない

活動の多くは何らかの学びをもたらす。勉強になった点があれば、それを発表すればよい。過去の事例に、発表に値するものがない場合がある。そうならないよう、同時に多くのテーマを手掛けるように心がけるべきである。

どうしても発表できるテーマがなかったら、「発表しない」だけの話である。

ところが、それで収まらないのが主観主義者である。「全員参加だから」と称して、必ず発表するように強制する。これがウソ話作りに拍車をかけるのである。

誤った指導では、4月ごろに1件のテーマを選定して11月に発表し、翌年また4月に1件のテーマを選定して11月に発表する~というやり方をする。

これだと、常に「活動テーマ=発表テーマ」となり、「発表テーマを選定する」という考え方が生まれない。「改善活動は全て発表のために行う」という習慣になり、「発表のために体裁を繕う活動」と進んで、ウソ発表の温室となって行く。

従来指導されたQCストーリーは、全てが一発勝負であってCAPDの繰り返しがない。それでいて、不思議なことに失敗例はゼロ、全国の何千というサークルが全て成功する。このことは、ウソ話が蔓延している証拠である。

要因分析の段階では「要因分析の全て」を行い、対策の立案では「全ての対策」を立案し、対策の実施では「全ての対策」を実施する。そして、なぜか不思議なことに目標を達成する~という筋書きである。従って、実は、参考になる発表はゼロである。

他方、対策を打っては失敗、打っては失敗、打ちまくっては失敗しまくって、ようやく効果が出るような真のQC活動では、参考になる点が多数出てくる。これを発表するのである。

3-4.選定理由の説明

過去のテーマのうち、発表に値するテーマを1個だけ選ぶ。その選んだ理由を説明しなければならないが、それは「発表価値が最も高いから」に決まっている。しかし聴衆が求めているのは「どこに注目して発表を聴けばよいか」というガイダンスである。

発表は、その発表価値のある箇所を重点的に示せばよく、他のところは簡単に要点だけを発表する。最初から最後まで、細部にわたって説明しても部外者には理解できないムダな発表になる。

3-5.発表の模範例

発表価値のある箇所を重点的に発表する事例を紹介する。

(1) テーマ

|

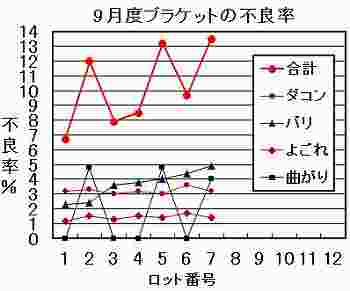

〔発表テーマ〕効果確認の工夫 下に示すグラフは、ある製品の生産を新たに開始した直後の不良率を項目別に示した時系列グラフです。  これら全ての不良の削減に取り組んだのですが、その中の「曲がり不良の削減」の改善効果の確認方法が皆様の参考になるかもしれないので、発表テーマに選びました。■印のグラフです。 |

(2) 発表テーマの選定理由

どこに注目して発表を聴いて欲しいか、選定理由を説明する。

|

この事例では、3回のCAPDサイクルを行い、3個の対策を講じました。しかし、時系列グラフで効果を確認することができず、確認方法で悩みました。 皆で討論して、独自の考え方で効果を確認できるという結論が得られたので、皆様に紹介して今後に役立てて頂きたいと考えます。 |

(3) 疑わしい要因と対策

|

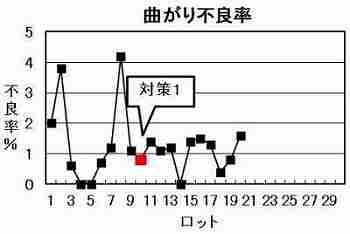

製品に曲がりが発生する第一の要因: 対策1:  |

疑わしい要因と対策(続き)

|

製品に曲がりが生ずる第二の要因 対策2

製品に曲がりが生ずる第三の要因 対策3 以上の対策を実施した結果、下に示すような結果になった。  |

(4) 効果の確認

この事例には、3回のCAPDサイクルが含まれますが、効果の確認で問題にぶつかりました。

以上のように、効果の判定は、データの母集団の全体を比べる必要はなく、母集団の中の一部を比較して判定すればよいことが分かった。このような判定を用いることによって、活動の推進に役立てて頂きたい。 |

(5) 複合型

下表のように、1つのCAPDの中で問題解決型、課題達成型、および施策実行型の活動が組み合わさった複合型の手順を発表しなければ意味がない場合もある。

この場合、これら3つの活動をどのように分かりやすく説明するかという工夫が必要になる。実務手順は実情に合わせて工夫しなければならないことを示す一例である。

| テーマ | 要因 | 活動型 |

|---|---|---|

| (特性) 安全装置 の作動不良 |

ベースのピン穴の直角度 | 課題達成型 |

| ピン穴の腐蝕 | 問題解決型 | |

| ソレノイドのパワー不足 | 施策実行型 |

3-6.発表の審査:

筆者が現役で会社に勤務していた当時、客先の企業で開催する改善事例発表会にQCサークルを参加させた。私が指導したせいもあって、入賞は確実、もしかしたら優勝するかも~と密かに期待していた。

テーマは、「直交配列表を分散分析なしで使う」という、誰もやったことのなさそうなやり方で成功した事例であった。事実、発表を聴いた客先の技術陣も感心していた。

しかし、肝心の審査員の評価では入賞候補にもならなかった。なぜか?

金額効果がより高い発表が多数あったので、我々の発表は 紙屑扱い にされてしまった。審査員のお偉方にとっては金額効果こそがQC活動の価値であって、QC手法の活用などはどうでもよいことであった。しかし、金額効果で評価するのはバカでもできることだ。

「審査などいい加減だから止めてしまえばよい」という意見もあるが、発表会はイベントだから、入賞サークルを選ぶのも悪くはない。その場合、発表が相互啓蒙に役立ったかという観点から審査しなければならない。それには、お偉方の審査ではなく、参加したサークルが投票で賞を決めるのがよい。

表彰や賞金の授与はお偉方が行って支障がない。

All rights reserved.

© 客観説TQM研究所 鵜沼 崇郎